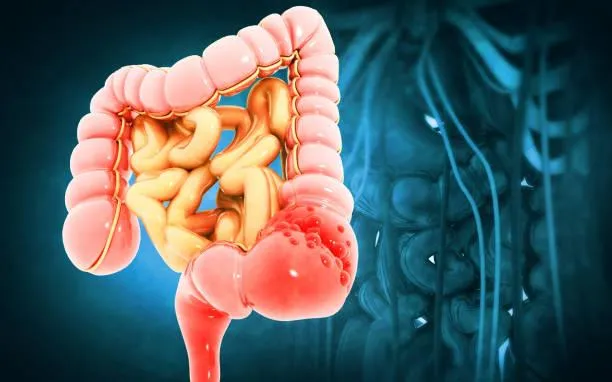

依據國健署癌症登記資料顯示,110年大腸癌是十大癌症發生人數第2名,平均每天有44人罹患大腸癌,謝文斌醫師指出,曾遇過患者在切除大腸息肉後未定期追蹤,隔好幾年回診發現罹患大腸癌。

台北市立聯醫中興院區消化內科主治謝文斌指出,一位44歲的男性病人,在3、4年前曾切除大腸息肉,但之後都沒有定期追蹤,這次回來檢查發現2公分息肉,切除後確診為大腸癌。他提醒,大腸癌通常由息肉演變而來,如果沒有及時發現,可能逐漸惡化,因此定期篩檢與追蹤都相當重要。

謝文斌日前曾分享,近年國內與國外的醫學統計數字上看到大腸癌有年輕化趨勢,統計顯示全國45∼49歲大腸癌發生率由2010年每十萬人40.63人上升至2021年48.18人。

大腸癌公費篩檢原來僅針對50∼79歲民眾,而國民健康署自114年1月1日起,提供45~74歲民眾及40~44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾,每2年1次免費糞便潛血檢查服務,如果糞便潛血檢查呈陽性時,應進一步接受大腸鏡檢查。

謝文斌提到,大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病。根據統計,早期的大腸癌如果妥善治療,存活率高達90%以上。相反的,如果大腸癌進展至第四期才診斷出來,5年存活率只剩15∼16%。根據歐美國家經驗,每一至二年接受糞便潛血篩檢約可下降18~33%的大腸癌死亡率。

謝文斌提醒,大腸癌的風險因子包含肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等。大家應養成良好飲食習慣,多吃蔬菜水果,少吃肉類及高油脂食物,並且規律運動,還要定期篩檢「糞便潛血檢查」及「大腸鏡檢查」。